130610

トップへ戻る

屋根裏リポート 2012 2012-Aug-10.

屋根裏の倉庫のことを近況メモに何回か書きましたが(→2012/07/21)、先日まで整理にかかりきりでなんとか体裁を整えたところです。足の踏み場もなかったのが広々として時を過ごすのに快適な場所に変身しました。

恥ずかしながら写真で紹介します。もっとハイセンスの片付けはできないのかと思われる方はぜひアドバイスをお願いします。

.jpg)

天井裏の物置へ登る階段は使用しないとき上へたたんで天井の一部となります。ここは正面にあるトイレへの通路であり双方への同時通行は不可能です。

.jpg)

階段を伸ばしたところ。最も安価な階段を注文したので重い荷物を持って乗ると階段がギシギシと悲鳴を上げます。いつ崩れ落ちるか?

.jpg)

階段から屋根裏へ顔を出した視界。まずこういう場面に出迎えられます。

.jpg)

登り切って振り向いた階段。急なので足が滑ったら頭から真っ逆さまです。したがって前向きで降りるのは厳禁としています。右手に並んだグッズ類は後で説明します。

.jpg)

階段を抜けて振り返ったところ。天井高さは中央部で180cm、ポスターの部分は110cm。中央に立つ時のみ背を伸ばせます。

カレンダーはオードリー・ヘプバーン。24歳で出演した「麗しのサブリナ」のピンナップです。サブリナとは映画のヒロインの名で北欧の神話に登場する妖精です。となりの笑顔のポスターは2010年のばら祭のもの。

屋根裏の広さは8帖分あって東西方向の通路を2本設け、それを結ぶ南北通路を含めて通路が「Hの横型」となるよう棚を並べています。通路名は北通路・南通路と呼び、各通路の西寄り・東寄りと説明します。

では北通路の西寄りから。

.jpg)

北通路の西寄り正面です。右手前は階段の穴。突き当たり右半分はドアで奥は母屋の屋根裏に通じています。天井裏の電気工事はここから出入りします。

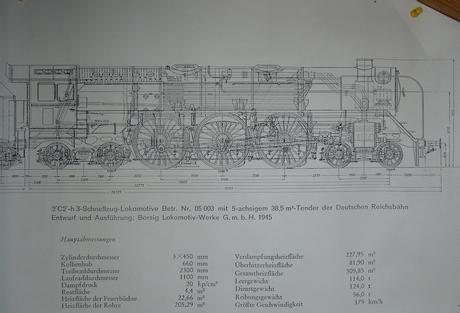

上段の図面は蒸気機関車05型。1936年に200.4km/hの速度記録を作ったドイツ国鉄の機関車です。図表なので辞書片手になんとか説明を読めます。

.jpg)

下右のポスターはアメリカのTrain誌の表紙で、機関区の社員食堂を描いています。窓の外にはもちろん蒸気機関車。このポスターを張った部分が母屋の屋根裏に入るドアで左側に取手が見えています。

その左のカレンダーはオードリー・ヘプバーン。この髪型は「昼下がりの情事」のアリアヌ役ですね。当時は26歳。

.jpg)

北通路の西寄り北側。上段は業務用参考書であった月刊誌「電気機関車」と「電車」。読み始めた1959年から1997年の終刊まで揃っています。1959年のハイライトは水銀整流器を載せたED46(後のED92)の登場で直流・交流を走れる夢の機関車として胸おどらせて読んでいました。

下段の箱には自分のプライペート手帳と機関車乗務員手帳の40年分。当時乗務した列車の日付・編成・機関車が思い出せるのもこれらの手帳のおかげです。

時刻表の小型のものもここにあります。国鉄の車両配置表も断続的に求めています。

.jpg)

北通路の西寄り南側。奥の上部に積んだのは40年分の年賀状で、今までいただいた一人ずつの歴史がわかります。奥の下部は時刻表。1956年から改正ごとに求めたものが揃っていて、現在のB5サイズになったのは1967年からです。。

手前上部は半分隠れていますが、いただきものの書籍です。といっても細川延夫さん・岩田知治さんといった先輩方の家族から贈られた遺品です。洋書もあって手が出せない状態ですがアメリカの「Train」などは写真だけでも楽しめます。写真説明には長くて難しい文章がありませんから。

手前の下3段は定期購読および送付を受ける刊行物です。読んだら種別ごとに重ねておいて、年末に保存かどうか仕分けをします。

その上は常用のあらゆるファイルから溢れたものをここへ積んでいます。封筒に入れたり表紙ファイルのままだったり。10年前の記録が必要になったりしますので油断できません。

階段周りの諸々の説明をします。

.jpg)

階段脇にあるのは山陽新幹線500系の1/50模型です。ビールの空きカンは次の写真をご覧ください。左端は初詣に使用したぐい呑で若竹の輪切りです。

.jpg)

左から、(1)(2)鉄道井原線の開業記念、(3)智頭急行の開業記念、(4)阪神タイガースの優勝記念、(5)広島カープの球場建設費カンパ。

井原鉄道を鉄道井原線と呼ぶのは地元で井原線というとバス路線を意味するからです。(1)のモデルは吉備真備(きびのまきび)、遣唐使を務め奈良時代に政治家としても活躍しました。地元の駅名はもちろん「吉備真備」です。(2)の鏡獅子は井原出身の彫刻家平櫛田中の作品、こちらは現代です。

.jpg)

レールの断面見本。褐色のものは1964年の東海道新幹線開通記念の50Tレール。銀色は現在最も多く使用されている50Nレール。もちろん実物です。

.jpg)

上のカレンダーは500系の場面。現在はこだま運用に就いていますが今でも500系は最高の車両だと確信しています。

下は中国新聞に載った「電車の運転」の広告。準大手新聞の朝刊1面という破格の場所です。筆者が地元だからというサービスなのでしょうか。

.jpg)

こちらはスポーツ週刊誌に載った広告です。流し読みする読者の目を捉える工夫のデザインですね。

.jpg)

階段脇のポスター。広島県立歴史博物館の2010年の行事で「写真で見るふるさとの鉄道」の第2弾です。写真は福山を発車する下り急行「つくし」(東京→博多)。後方は福塩線の電車11系で架線電圧はまだ750Vでした。

.jpg)

右となりは2010年のばら祭のポスターです。手前に盛り上がった折りばらは私たちの手造りです。イラストレーターとの打合せで2回ほど作り直したので思い入れがあります。。

.jpg)

階段正面のカレンダーはハンガリーの文通相手からのものです。上段は2011年の季節の花シリーズ。

下段の2000年はブダペストの風景で、画面はドナウ川を渡る鎖橋です。表記はマジャール語・英語・ロシア語の3カ国語。英語を載せたいためにしぶしぶロシア語も入れている気配がわかります。

次は北通路の東寄りへどうぞ。

.jpg)

北通路の東寄り正面。頭を天井や電灯にぶつけないように常に緊張が必要です。

.jpg)

北通路の東寄り突き当たり。ポスターは歴史博物館の2005年の鉄道展のもの。テーマは「ふるさとの夢と郷愁を乗せて」。写真は呉線の急行「安芸」、牽くのはC59164。

下は鬼瓦です。屋根の葺替えをした2010年に取り下ろしたもの。新築以来82年の間わが家の屋根を守っていました。

.jpg)

北通路の東寄り北側。このコーナーは退職のとき持ち帰った仕事の資料です。115系の資料が主ですが583系・485系の特急形式と103系のものも相当数を占めます。国鉄本社が力を入れていたのですね。回送要員養成のためあらゆる形式の資料が揃い、285系もあります。

また仕事のソフト面でもある運転士の操作などの検討資料も豊富にあり上意下達のシステムに現場で反抗していた思い出です。部内通信教育のテキストも他の分野まで全部揃えていました。

棚の上の計器はアマチュア無線のSWメーター。アンテナの同調調整に使います。

.jpg)

中央の小冊子は事故が発生したとき警察の取り調べに対応するマニュアルです。国鉄時代に労働組合が作ったものでいつも携帯していました。

.jpg)

北通路の東寄り南側。上段は文庫本。中下段は雑誌等のうち保存する分を置いています。下は鉄道関係、中は一般関係と大別していて天文関係を中心に雑多なものが集まりました。中下段の後ろに隠れて3年連用日記が並んで私の人生を語っています。また「機関車文学」をはじめとする同人誌などもこの中です。

では連絡通路を通って南通路へ移りましょう。

北通路から望んだ連絡通路。突き当りは左右に南通路が広がります。

.jpg)

連絡通路の西側。上段のカレンダーは英国のダイアナ妃。1986年の来日を記念して制作されました。

.jpg)

ダイアナ妃と彼女のサイン。この日本訪問のとき25歳でした。誕生日は7月1日なので元気だったら今月に51歳を迎えたはずです。

イギリス王室では彼女の長男ウィリアム王子の夫人であるキャサリン妃が注目を浴びています。一世代が過ぎたのですね。

なお彼女の身長は178cm、ちょうど私と同じです。

連絡通路西側の下部。柱時計は20年前まで我家の時を刻んでいたもので私はボーンボーンというこの時報を聞いて育ちました。なんとか再生できればと願いながら月日が過ぎています。

その右は通学路パトロールに対する子供たちの寄せ書き礼状と最終乗務日(2000-01-30)の記念写真です。

.jpg)

右のスニーカーはこの部屋の室内履きでここが足の踏み場もなかったことの証明です。多言不要。いつか(すぐに?)この整然とした配置が崩れればまた入用になります。

左の斧は何故かここにあります。持って降りようと思っていますが必要に迫られないのでいつも忘れてしまいます。

.jpg)

連絡通路の東側。上段は福山駅前広場の整備案提案ポスター。市長選挙の争点でもありましたが、支持候補が落選して実現しませんでした。

.jpg)

中段の大きな寄せ書きは保育園児からの礼状です。サインの代わりにそれぞれ自分の笑顔を書いてくれました。

下は広島の平和公園へ折りばらの献納に行ったとき手伝ったくれた地元の小学校児童からの寄せ書き礼状です。

.jpg)

最下段はナンバープレート。ツヤ出しが不足していて反省します。私とC59164とのかかわりは「鉄路100万キロ走行記」の238ページに記したとおりです。

それでは南通路へ。

.jpg)

南通路の西寄り正面。天井の目障りな換気ダクトは換気扇より上部の温度上昇対策として、天井最高部の熱気を換気扇に導く通風路です。

.jpg)

天井部の温度です。2012/08/20/13:38撮影。うちわで扇ぐと体温より熱い風を受けて暑さが増します。

室温について次の情報をいただきました。(2012/10/14追記)

温度のことを論じていらっしゃいましたが、医薬品では「日本の成り行き温度で3年間有効成分が安定であること」が原則とされており(例外もありますが)、短期間で検証するために、40℃、75%の環境下で6箇月保管して検証するルールになっています。(もっとも、坐剤は40℃では溶解してしまうので、35℃や30℃で、期間を延長して検証しています)

ご自宅の屋根裏部屋の真夏の環境は、医薬品の安定性を検証するにはいい場所かもしれません

.jpg)

ダクトがつながるのが換気扇。ダクトの直径は18cm、アルミ製です。24時間365日稼働ですがそれでも今頃はサウナ状態。本のためになんとかしたいけれど・・・・。そのためにネガなど貴重品は置きません。また室内の床面と天井では大きな温度差があり、上の方には惜しくないものを置きます。

ボスターのテーマは左が歴史博物館の2007年の展示「写真で見るふるさとの鉄道」。画面は1962年の尾道駅に進入する153系の急行「宮島」。このおかげで朝に出発すれば夕方に東京へ着くことが可能になりました。東海道新幹線はまだ開業していません。ちょうど50年前の光景です。左後方はワキを連ねた小口急行貨物列車。

右は歴史博物館の2008年の展示「広島発 はるかなるシルクロード」。厳島神社に伝わる舞楽はシルクロードを経て伝わったという説明です。写真の舞楽は「陵王」、背景はイランの高原風景です。いずれもシルクロード旅行メンバーの撮影。標題の文字も会員の筆によったものです。

.jpg)

ボスターを掲示している木板は布板(メイタ)といいます。餅搗き道具のひとつで、搗いた熱々の餅をこの上に拡げて小餅に仕分けたり、この上で丸めてお供えを作ったり、またナマコ状として豆餅などに加工します。

ひな祭りのヒシモチもこの上で薄く延ばしたあと専用のスケールを当てて菱形に切り分けます。一番扱いやすかったのはヨモギを入れて搗いた緑の餅。着色粉による紅餅や素のままの白餅はそれぞれ扱い勝手が違いました。今も草餅が好きなのはこの影響かも?

蛇足ながらヒシモチ三色の重ね方は緑の草の上に紅い花が咲きその上に春の雪が載っていることを表します。

貼り付けたパネル上段は「電車の運転」の帯の見本です。出版社は増版するとき帯のデザインを次々と変えてPRすることも知りました。

下段はシルクロード展に出品した私のスナップで、タクラマカン砂漠を行く現代のシルクロード情景です。中国の新疆ウイグル自治区の哈密の近くの光景で、道端のキロポストは3000いくらの数字であり起点である連雲港までの距離を示しています。このように草もまばらな起伏ある平原を一日中走りました。

.jpg)

南通路の西寄り北側。ここは鉄道誌専用コーナー、といっても鉄道ファンと鉄道ジャーナルが主でピクトリアルはときどき買うのみ。鉄道ファンは創刊号からあります。この棚の重量が一番大きいので1階に柱がある箇所に置いています。残スペースはあと何年分か? いっぱいになったらどうしましょう。

最上段の一部は漫画コーナー。いずれもシリーズもので、沈黙の艦隊・のだめカンタービレ・加治隆介の儀・ナニワ金融道・・・。

棚の上に積み上げて並んだ封筒類は出版社と往復した校正原稿です。朱筆の入ったものをすべて保存しています。自分にとっては宝物のイメージですから。

.jpg)

南通路の西寄り南側。ここは私ではなくわが家の官房長官が管轄しています。手前のほっかむりは冬用の電気器具。秋になれば扇風機などと入れ替わります。そういう家庭器具が整然?と収納されています。

左の紙箱の下にチラと見えるのは長持。曾祖母が明治時代に持参した嫁入り道具です。今は役目を終えて餅搗き道具一式の保管をしています。木製のキネ、布板の上で使う餅延ばし用の丸棒、ヒシモチ用のスケール、蒸籠二段重ね、餅の保存箱であるモロブタなど。たまには風を当ててやらなければ。

.jpg)

南通路の東寄り正面。この部屋唯一の窓があります。不要になった畳を1枚持ってきて敷いたので屋根裏物置が室内らしくなりました。繰り返しますが天井が低いので立って歩けません。

窓を開ければ・・・・の画面は最後に紹介します。。

.jpg)

窓の上。並ぶのは小学校児童からのお礼の折り紙。右は福山市のばら祭りのスローガン。その左のカレンダーはもちろんオードリー・ヘプバーン。この部屋はどこにいてもオードリーと目が合います。

.jpg)

南通路の東寄り北側。ここはほとんど文庫本で下に新書と単行本を収めます。つまり常用の本棚から溢れたものですが、最近は多忙と手抜きのため公平な分類ができているとは言えません。

文庫で多いのは、藤沢周平、司馬遼太郎、仁木悦子、ジェームズ・ホーガン、トム・クランシー・・・・・。

(追記2013/10/01) トム・クランシーの訃報が届きました。66歳でした。

.jpg)

南通路の東寄り南側。ここはガラクタ置き場。左端の木箱類は木型職人だった祖父が愛用した木工道具です。カンナやノミは錆びることなく往時の姿を留めています。祖父の遺品と思えば懐かしく置き場所があるうちは残します。その右の戸棚も祖父の手作りです。

白いスーツケースはシルクロード用に求めたもので、私とともに中央アジアを駆け巡って来ました。今後も放浪を重ねる予定です。

戸棚の裏側には座敷火鉢、写真の引伸し道具一式など。どう間違ってももう使わないものばかりですが捨てかねています。暗室で現像のとき赤いランプのもとで画像が浮かび上がってくる感激は50年前のことになりました。

.jpg)

上に並んでいるのは折り紙のばらです。緋毛氈で折ったもので車のダッシュボードに載せています。陽灼けして変色するので半年ごとに交換してここに集めていますが、もうこんな数になりました。

.jpg)

戸棚の中央に日本酒「虎之児」の瓶。ここで飲んでいるわけではなく記念品です。その理由を次に拡大します。

時計は退職記念に労働組合からいただいたもの。左端の携帯電灯は現場で使用する合図灯で、白・赤・緑の3色切り替えです。その右のパンフレットは友人が鞆の浦の埋立に反対して選挙にチャレンジした時のもの。

.jpg)

.jpg)

日本酒のラベルのアップ。小惑星探査機「はやぶさ」は7年にわたる大飛行ののち、2年前の6月13日に地球へ帰還しました。大気圏に突入したあと小惑星イトカワで採取した資料カプセルを放出して自身は燃え尽きました。

.jpg)

今月アメリカの火星探査車が無事に火星表面に降り立ちました。重量900kgとはアメリカらしい。でもそれに先立つ小惑星探査の方が価値があります。

.jpg)

屋根裏の電気配線はすべて私の自家工事。ふだん目が届かない場所なのでスイッチはすべてブレーカーとして、使用しないときは無電圧となるよう手配しています。

.jpg)

窓を開ければ海が見える・・・・には窓の広さが足りません。もう1mほど右に寄れば海が眺められるのに・・・・・。右の黒い影は屋根の太陽ヒーターへの給水管。左の建物の前にドコモのアンテナ基地がありケータイの感度は抜群です。

.jpg)

(追記2013/07/13)この窓から海が見えないと記しましたが、左手を振り返ると隣家の隙間からご覧のように芦田川の光る水面が望めるのに気付きました。今まで見えないと決めつけていたのは先入観の誤りですね。推理小説のネタに使えそう。

水面の先は対岸の高水敷と堤防。その向こうは郊外の田園と住宅の拡がりです。

以上で一応の解説を終わります。隠していることがある・・・・?。 では四隅から全景を見てみましょう。狭いので全景がうまく入りませんが・・・・。

.jpg)

北東の隅から

.jpg)

北西の隅から

.jpg)

南東の隅から

.jpg)

南西の隅から

以上で屋根裏部屋リポートを終わります。あれは何ですか?、という質問は受け付けますが、見学したいというご希望は固く辞退します。

トップへ戻る