糸 崎 24 時 間 1962

制作 1962年3月 修復 2018年1月

[2018追記] 56年前に作ったアルバムを複製してみました さいわいネガは全巻が

無事だったのでご覧のような出来ばえになりました

説明文は原文のままとして 今回の追加を併記しています

1962-01-20 076009

山陽本線の糸崎 現在は電化区間の西端であり 電気機関車・蒸気機関車の接続点として活気を

見せているが 電化全通のあかつきには幹線の中間基地のひとつとなる運命にある

梅小路や下関と並んで山陽路の花形であった歴史を持ち 大型蒸気機関車が最後の花を咲かせて

いる糸崎の一日をカメラに収めてみたい

00:16 2列車 特急 さくら 1962-01-21 076010

0時を過ぎて糸崎が最初に迎える列車は 2列車 さくら である 糸崎に停車するひとつのブルートレイン

下関から297kmをロングランしてきたC62からEF58に引き継がれ 静かにあわただしく発車して行く カニ22のパ

ンタ音のみが耳に残る

暖房用蒸気の排気は 列車衝突事故により20系客車が多数損傷したため 編成前寄りにナハネ11を使用して

いるためである

追記: さくら 長崎1520東京1110

1962年の山陽路ブルートレインは 1・2さくら 3・4あさかぜ 5・6 はやぶさ 1003・1004みずほ ・・・・・・

01:43 貨物列車の後部補機 1962-02-19 080002

下り急行の合間をぬってC59の補機を連結した貨物列車が発車する 西の箱根 瀬野~八本松の難所は

有名であるが その東側 本郷~西高屋にある21kmにおよぶ連続10‰勾配はあまり知られていない

C62やC59の牽く急行列車も35km/hであえぐところ 一方ではD52の牽く貨物列車が20km/hなのでその速

度差が列車増発の障害となっていた 対策として貨物列車の速度向上が計画され 補機を使用して急行列

車とほぼ平行ダイヤで走る ゆっくりと発車して行くC59のドラフトはすばらしい

02:12 304列車 急行 おんど 1962-10-21 076014

02:00を過ぎると上り下りの急行群が交差してホームのそば屋が大繁盛する これから04:00まではさながら

急行銀座といったところ 糸崎が最も活気にあふれる時間帯である

上り急行 おんど がすべりりこんで来た 全車寝台の編成は静かに眠っている アナウンスが小声で「次は

岡山」と繰り返す 停車駅だけは特急なみである

2018追記: 寝台急行おんど 広島2310→大阪0647

03:25 1列車 特急 さくら 1962-02-19 080004

03:20 1列車 さくら が電機特有のブレーキ音を響かせながら入って来る 水銀灯を浴びたブルーの車体の美し

さは夢のよう

牽機は[東]のEF58から[関]のC62に替わる 行く手にひかえているのは八本松越えの山陽の険 底力のある

ドラフトを残して夜の女王は去って行く

闇の中にテールマークがいつまでも明るい

2018追記:寝台特急さくら 東京1635→長崎1225

04:00 深夜の仕業検査 1962-02-19 080006

2305列車 準急 ななうら を最後に下り急行のラッシュは終わるが それを待っていたかのように上り急行のピーク

が始まる

機関区をのぞいて見よう 下り急行群の通り過ぎたあと電機留置線は満員となる 以前はEF58一色であったが 最

近EF61が加わった

特急をはじめ東京からのロングランも多い いずれも仕業検査を行って折り返して行く

05:05 呉線611列車 1962-02-19 080007

05:00~06:00は糸崎のゴールデンタイム 3本の特急と4本の急行が上下する 特急はいずれも岡山以

西はC62の牽引 暁の空へドラフトを響かせて通過して行く

また一番列車が 421M(三原折返し岡山行) 421レ(山陽本線広島行) 611列車(呉線広島行)と出発する

呉線の611列車は後部に逆行のC59が付いていて これは竹原で解放され 竹原始発大門行 424列車を牽

いて戻って来る

2018追記: 611列車 糸崎0505→岩国0953

06:00 C59の勢揃い 1962-02-22 081015

夜が明けて上り急行群がさったあと 機関区は蒸機でいっぱいになる ずらりと並んだ旅客機群を見ながら

かってC53がこのように待機していたという昔の姿を想像してみる 3気筒のドラフト音はどんなものか一度は

聴いてみたい

現在 糸崎には旅客機が集中配置されて 貨物機は岡山が主力であるため 機関区にD52の姿はあまり見

られない

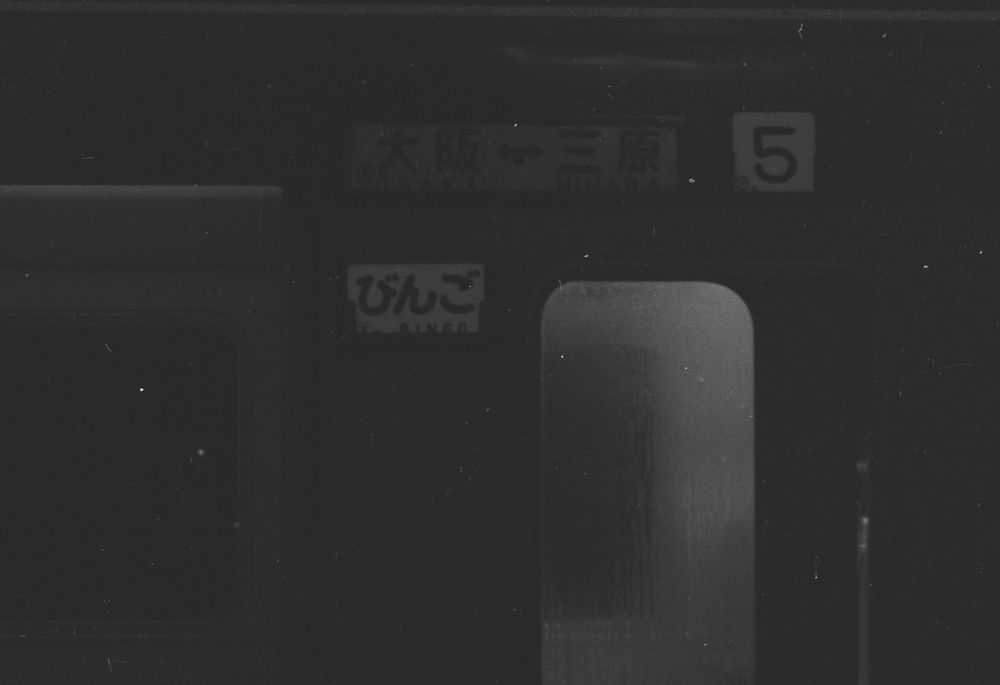

07:16 2302M 準急 びんご 1962-02-21 081013

びんご は糸崎にやって来る唯一の東海形電車 三原始発なので車内はガラガラ びんご は糸崎-京都に

臨時列車としてしばしば運転されていたが 電車化でやっと定期列車に昇格した

行先も大阪となったが私には京都の方が親しみを持てる 梅小路への馴染みのせいだろうか

2018追記: 準急びんご 三原0710→大阪1120 準急とは急行より停車駅が多く準急料金は急行料金より安かった

08:13 401D 急行 山陽 1962-03-10 083011

08:01 425列車がC59に牽かれて到着 糸崎まで電化後もローカル4本が蒸機運転で残った 電機機関

車の不足のためと説明されている また糸崎を通過するブルートレイン6本も蒸機のままである

425列車を待避させて 山陽 が通過する 糸崎を通過する最初の急行列車 車両はキハ55系で他の列

車に比べて見劣りがする

2018追記: 急行 山陽 岡山0700→博多1424

09:16 普通電車 416M 1962-03-00 083013

糸崎電化で岡山に配置された電車は クモハ51・クハ68・サハ78という代物である 山用本線の電車化であるから

80系を予想していただけに落胆は大きかった

岡山行の416Mが発車待ち 右は準急 にしき 416Mの発車と入れ違いに431Mが到着 こちらは府中電車区の

クモハ11系3連である

2018追記: 右はオハ35 糸崎終着の客車列車

10:16 貨物264列車 1964-02-25 122012

貨物列車は岡山以西が蒸気機関車の牽引 糸崎は機交換の設備が貨物まで手がまわらないとの由で持ち越

された まだ数年はD52の活躍が見られる

1200トンの貨車を牽いて重々しく発車して行く 軽やかに加速してゆく旅客列車とよい対象である

2018追記: 電化は全列車が一斉に電気運転に切り替わるのが普通であったが 1961年の糸崎電化では設備

面の不足から異例の旅客のみとされた それまでの電化の終端は 岡山・姫路・大阪・米原と いずれも客貨の分

離がされていて 駅の機関車交換と基地設備に余裕があったのだろう

これ以降はこういう段差的な電化は珍しくなくなっている また東北線の福島電化のときは 3ヶ月をかけて順次

電気運転に移行する さみだれ電化が採用された

11:42 23列車 急行 あき 1962-10-19 096005

昼間急行のトップは急行 あき 山陽路を昼間に通過する急行で ニ・ロネ・ロ・ハネ・シ を連ねた15両の急行編

成は あき だけになってしまった

これも6月から全車寝台になるという 伝統ある21・22の列車番号も23・24と変わってどうも落ち着かない

広島第二区のC62に牽かれ終着の広島を目指して発車して行く この勇姿が見られるのもあと僅か

2018追記: 寝台急行 安芸 東京2030→広島1340

12:01 1D 特急 かもめ 1962-03-10 080011

時計塔の大時計が12:00を示して間もなく 1D かもめ が通過する キハ82系の12連はさすがに壮観

砂塵を巻き上げて通過して行く スカーレットアロウとでも名付けたい見事さである

2018追記: 特急かもめ 京都0800→長崎2005・宮崎2200

13:26 602列車 急行 さつま 機交換 1962-06-03 091004

C62とEF61の顔合わせ 昨年11月から37列車・38列車の牽引を手始めに姿を見せたEF61 その後も増備さ

れてC62と並ぶのも珍しくなくなった 急行 さつま を牽いて一路名古屋へ

初代 さつま が消えてから3年 名古屋行として復活したものの往年の43列車44列車にはおよばない 岡山

からはDF50に牽かれて来た だいせん と併結になる

2018追記: 急行さつま 鹿児島2300→名古屋2110 岡山から急行だいせん大社1015→京都1840を併結

14:00 昼下がりの機関区 1961-04-24 035005

午後の陽射しをあびた仕業検査線風景 ここが最も活気を呈するのは上り急行群が通過する早暁のころで

ある 貨物機は糸崎をほとんど直通するため 機関区は旅客機の天下といったところ 整備掛の手で磨かれ

たカマはナンバープレートや安全弁を輝かせて出区して行く

仕業検査はここで行う 屋根のない露天作業である 中央は給砂搭で左の砂乾燥場から斜めのパイプを通

して圧力空気で吹き上げる

貯蔵容量: 石炭580t 水125t 砂20㎥ 一日使用量: 石炭180t 水1500t 砂2㎥

15:00 海の見える転車台 1962-02-20 081011

糸崎機関区のうしろはすぐ瀬戸内海 扇形線に憩う機関車の向こうに海が光っている

昭和初期には大阪鉄道局の西端として門司鉄道局と接しており C53の集中配置を受けて全列車の機交換を

行ったという 機関区の古い人たちは3気筒のC53が 下関へ 京都へ さらには名古屋局との境界の米原まで

ロングランの話を聞かせてくれる

やがて電機へバトンタッチする日も近いが C62とC59の健闘を祈ってやまない

扇形線への留置が後ろ向きなのは 機関車本体の検査スペースが広くなることと 万一転車台へ転落したときの

対策である

16:36 38列車 急行 つくし・ぶんご 1962-03-10 083002

あき とともに東京行きの昼間急行である つくし・ぶんご 昨年10月のダイヤ改正で 筑紫 と 高千穂 の2本は

併結列車となってしまった どちらも 郵便・荷物・1等2等の寝台車・食堂車 を揃えていたころが華であった

クラシックなマロネ29も見られなくなった

2018追記: 急行つくし・豊後 博多090・5大分0725→東京0727 併結により食堂車がなくなった

17:00 入換中のC50 1962-01-25 077006

糸崎の入換機はC50 体に似合わぬドラフトで走り回っている パイプ煙突が多いなかでこの82号は化粧

煙突を残している 常時2両が待機して上りと下りを分担している 現在の下り仕分線あたりにレンガの機関

車庫があったそうである

手前に見える3線の線路は標準軌を併設したもので 隣の三菱重工から輸出される車両がソロソロと移動して

行って船積みされる 左背後は呉線の気動車キハ17系

18:45 676列車 呉線貨物 1962-03-10 083005

夕闇せまるころD51に牽かれた呉線の貨物列車が到着する D51も山陽本線から姿を消した形式のひとつ

現在は呉線の貨物列車用となっているが D52を見慣れた目にはスマートに見える

それでも 「あき」 や「 ななうら」 に増結があるときはC59に代わって急行も牽く 呉線に16‰勾配があるため

だがそのときは呉線の王者となるのだ

2018追記: 呉線は呉地区や竹原にコンビナートがあって 貨物列車は4往復が設定されていた 16‰を考え

れば旅客列車もD51が合理的だったかと思う しかし山陽本線から直通運用の旅客機が多かったのでC59と

C62に統一されたものであろう

19:54 301D 急行 みやじま 1962-01-19 075012

19:54は みやじま の発車時刻 昨年19月の改正から気動車化されてキハ58系6連となった ここから呉線経

由で広島へ向かう

曲線のつづく海岸に沿い 二つ目玉を輝かせて車窓の明かりを海に写して走る光景は呉線の動力近代化の象徴

でもある

気動車以前もスハ43系をC59が牽く みやじま は特急に次ぐ高速列車であった

2018追記: 急行みやじま 大阪1610→広島2135

20:57 2413D 準急 にしき 1962-01-19 075013

にしき とは岩国始発終着なので名付けられた由 キハ55系3連で きび と合わせて岡山まで毎日2往復という

ピストン運用を行っている 欲をいえばキロがないのが物足りないが その方が1等車など縁のない私には親し

みが持てる

山陽 とともに瀬野~八本松を最初に越えた気動車だった

2018追記: 準急にしき 岡山1925→岩国2257

21:32 5D 特急 へいわ 1962-03-10 083006

シールドビームをまぶしく輝かせて 下り へいわ が通過する キハ82系の6連 ディーゼルエンジンの爆音も

軽く明るい車体がホームに風を残して去る 広島行という最初の特急で地元を喜ばせた

6月からこだま形電車に置き換えて東京直通が実現するという 私たちの夢であった東京行の昼間特急が見

られる日も遠くはない

2018追記: 特急へいわ 大阪1800→広島2240

22:57 2301M 準急 びんご 1962-01-20 076007

夜更けの糸崎 聞こえるのは入換機C50のドラフトだけ 次々と到着する列車を受けて客車留置線はいっぱい

明朝までの休養である

ブルートレインのトップを切って あさかぜ が通過したあと 大阪からの びんご が帰って来る 窓ガラスを曇ら

せて疲れましたという風情 チョコレートのゲタ電ばかりみていると東海形が一層あか抜けして見える

2018追記: 準急びんご 大阪1900→三原2302

23:13 6列車 特急 はやぶさ 1962-01-20 076006

一日も終りに近い その静けさを破るように近づいて来るドラフト 特急6列車 はやぶさ である

ホームで終列車を待つ乗客の目前を C62が ナハネ20の列が 飛ぶように去る 3本の白いベルトが鮮やかに

目に残る 鹿児島から行程の半ばを終えて 東京まで後800km 無事で行けよ はやぶさ

23:50 糸崎が迎える最後の列車 425Mがひっそりと入って来る 51系4両の編成

2018追記: 寝台特急はやぶさ 西鹿児島1130→東京1005

24:00 明日を迎える糸崎 1962-01-04 074004

1日が終わった 24時間に発着させた列車は230余本 あと数時間後には再び急行列車が殺到してくる

華やかな歴史を持ちながら 蒸気機関車の基地としての糸崎は人々の記憶から薄れることだろう 国府津

しかり 梅小路またしかり 近代化は時代の波 鉄道の発展であろうが 私にとってそれは歓びばかりでは

ない

蒸機の歴史すなわち糸崎の歴史で会ったといえる その1ページを刻みつつ糸崎は明日を迎える 機関

区では さくら の出区準備が始まっている

2018追記: ブルートレインに暖房蒸気? 理由は00:16に記しています

作者近影 1962-10-23 097013

糸崎機関区機関助士 22歳

背後の動輪ボスにC59164の刻印が読める 左の遠景もC59

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 糸崎糸崎24時間 終 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

トップへ